Демография Казахстан

Демографические и миграционные процессы, изменения в численности, структуре населения, происходившие в 1990-х годах, были тесно взаимосвязаны с общим ходом исторического развития и в значительной степени зависели от состояния социально-экономической и социокультурной сферы как в отдельных государствах, так и в целом В «постсоветском» пространстве. Ситуация в демографической сфере была сложная.

Население Казахстана: статистика

Население страны по переписи 1989 года составляло 16,2 млн человек. Из них более 9 млн человек были городские жители, а 7 млн. проживали в сельской местности. Особенностью демографического развития страны в 1990-х годах было динамическое изменение абсолютной численности населения. Переход к рынку, снижение уровня жизни, износ социальной инфраструктуры, рост безработицы, экологические проблемы повлияли на демографическую ситуацию в стране. В 1990-х годах рождаемость уменьшалась, снизился естественный прирост населения, увеличилась смертность. В большинстве регионов республики имело место сокращение численности населения. Например, за межпереписной период 1989-1999 годов в наименьшей степени сократилось население Западно-Казахстанской и Мангыстауской Вбластей - на 2 и 3%, а в наибольшей степени - Северо-Казахстанской и Карагандинской - на 20 и 19%. За этот же период население Южно- Казахстанской, Кызылординской и Атырауской областей увеличилось сответственно на 8, 3,8 и 3,7%. В целом по стране в течение 1990-х годов общая численность населения сократилась до 14 млн 953 тыс. человек (на 7,7%). При этом основной причиной сокращения численности населения Казахстана стало отрицательное миграционное сальдо, то есть отрицательная разница между прибывшим и убывшим населением.

За 1 десятилетие (1991-2000) отрицательное сальдо международной миграции составило 1 млн 990 тыс. человек. Наибольшие миграционные потери имели место в Казахстане в 1994 году (410 тыс. человек), позднее отрицательное сальдо миграции стало снижаться: в 1995 году - 238 тыс., в 1996 году - 175 тыс., в 1997 году - новое повышение I- 261 тыс., и новое снижение в 1998 году - 203 тыс., в 1999 году - 128 [Тыс., в 2000 году - 123 тыс., в 2001 году - 94 тыс. человек. Таким образом, на протяжении 1990-х годов происходило неуклонное снижение миграционных потерь Казахстана, что свидетельствовало о постепенной перемене миграционных настроений.

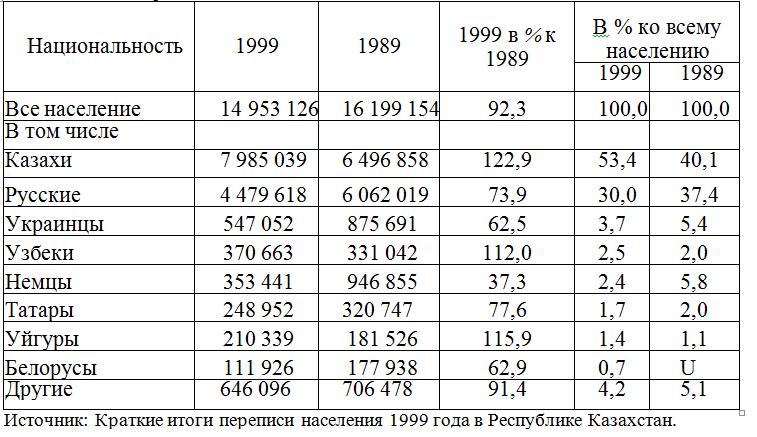

В Казахстане проживали и проживают представители более 100 этносов. Определенные изменения имели место в этнодемографической структуре, что и зафиксировано в переписи населения 1999 года. Наиболее многочисленным являлся государствообразующий казахский этнос, удельный вес которого за 1989-1999 годы вырос с 40 до 53%; другие же этносы, наоборот, уменьшили свой удельный вес: русские - с 37 до 30%, украинцы - с 5,4 до 3,7%, немцы - с 5,8 до 2,4%, татары - с 2 до 1,7%, белорусы - с 1,1 до 0,7%.

Миграция из Казахстана

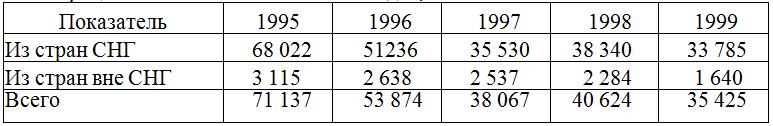

Наибольшая доля мигрантов из Казахстана приходилась в 1990-х годах на страны СНГ, из них более 90% направлялись в Российскую Федерацию. По отношению к дальнему зарубежью большинство мигрантов выезжалив в Германию, Грецию, Израиль, США.

Причины миграции были связаны с масштабными историческими изменениями, происходившими на евразийском пространстве с конца 1980-х годов. Главное значение имел социально-экономический фактор, реальная экономическая ситуация на том или ином этапе истории. Экономический кризис, спад производства, закрытие предприятий и военных объектов, сокращение рабочих мест и т.д. стали основными причинами массовой миграции 1990-х годов.

Тем не менее, причины миграции не могут быть сведены полностью только к экономическим и финансовым обстоятельствам. Существенное Значение имели тревоги, возникшие в связи с распадом СССР, неуверенность в завтрашнем дне. На настроения людей влияли разрывы прежних связей в экономической, информационной, культурной, научной областях. У части населения немаловажное значение имел мотив возвращения на свою «историческую родину». В целом, рассматривая причины масштабных миграций, необходимо учитывать целый ряд социально-психологических, социально-политических и социально-культурных моментов. Результатом миграции становилась утечка не только рабочих рук, но и утечка умов.

В обстоятельствах кардинальных перемен 1990-х годов в Казахстане (как и в других странах СНГ) происходила адаптация народа, с одной стороны, к новым экономическим, рыночным условиям, а с другой - к новым государственно-политическим реалиям. Поэтому, с точки зрения социально-психологической и социально-политической, население Казахстана в 1990-х годах можно обобщенно разделить на две группы: одна - это та часть населения, которая и до 1991 года осознавала, что живет и трудится именно в Казахстане, вторая - для которой приоритетной была самоидентификация с СССР в целом либо с той или иной «исторической родиной» (например, с Россией, Украиной, Германией).

Из этой изначальной установки и вытекали различные жизненные варианты приспособления к новой исторической реальности в условиях распада СССР и становления независимого Казахстана, других суверенных государств. Очевидно, что для первой обозначенной группы казахстанцев (различной этнической принадлежности) адаптация к новым реалиям не предполагала эмиграцию. Именно они (и их дети) сегодня живут в независимом Казахстане, являются его гражданами. Те же граждане бывшего СССР, которые по определенным обстоятельствам (экономическим и социально-психологическим) не считали возможным связывать свое будущее и будущее своих детей с новым суверенным Казахстаном, выбрали миграцию, то есть переезд в другую страну.

В этой ситуации в 1990-х годах некоторые «эксперты» в СНГ, исходя из конъюнктурных целей, пытались доказать, что миграция из Казахстана имеет в первую очередь политические основания, что государство проводит целенаправленную политику «выталкивания», «дискриминации» русскоязычного населения. Однако история все расставила по своим местам, и в начале 2010-х годов об этих тенденциозных «экспертах» никто уже не вспоминает. Более того, тот психологический дискомфорт и опасения определенной части населения, которое ранее, в 1990-х годах, склонялось к миграции, «вылечило» само время. Уже в начале 2000-х годов социально-психологические настроения существенно изменились. Большинство русского, славянского населения Казахстана, многочисленные этносы, проживающие на его земле, нашли достойное место в обществе и, таким образом, отошли от эмиграционных настроений.

Последствия масштабных миграций были не однозначными. С одной стороны, большой отток образованного, квалифицированного населения не мог быть позитивным фактором, особенно для государства, стремящегося к преодолению кризиса и последующему развитию. Однако, с другой стороны, активная миграция русскоязычного населения значительно ослабила межэтническое напряжение. Реальные этноде- мографические изменения 1990-х годов практически скорректировали те диспропорции, которые возникли еще в 1960-1980-х годах. Казахская нация закономерно стала большинством в независимом Казахстане, ее доля достигла в 1999 году 53,4%. Абсолютный рост численности казахского населения и его доли произошел, во-первых, в результате естественного прироста, во-вторых, из-за отрицательного миграционного сальдо неказахского населения и, в-третьих, положительного миграционного прироста за счет возвращения казахов из зарубежья.

Закон «Об иммиграции» и имиграция в Казахстан

В 1990-х годах перед Казахстаном, как и другими странами СНГ, возник важный вопрос о возвращении в страну своих этнических соотечественников. Уже в 1992 году был принят Закон «Об иммиграции». Правительство заявило о готовности государства принять казахов из ближнего и дальнего зарубежья, желающих вернуться на историческую родину. Ежегодно утверждались квоты иммиграции, определяющие численность семей репатриантов. Согласно официальным данным, в 1990-х годах в Казахстан прибыло 184 тыс. репатриантов. Фактически их количество было существенно больше.

Социально-демографическая динамика в 2000-х годах. Социальнодемографические, этнодемографические тенденции развития Казахстана в 2000-х годах в целом приобрели позитивную окраску. Казахская нация, как государствообразующая, закономерно стала большинством в суверенном Казахстане: ее доля в 1999 году достигла 53,4%, в 2005 году - 57%, в 2009 году - 63%, на начало 2010 года - 63,6%. Очевидно, что эта положительная динамика продолжится и в 2010-х годах. Рост численности казахского населения к началу 2000-х годов стал возможен, как было отмечено, в результате естественного прироста, отрицательного миграционного сальдо неказахского населения и положительного миграционного прироста за счет казахской диаспоры.

Успешное развитие суверенного Казахстана имело свой резонанс в странах СНГ. На десятой сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в 2003 году Глава государства информировал, что «по уровню привлекательности для эмигрантов из России Казахстан занимает третье место, уступая лишь США и странам Европейского Союза».

В результате в 2000-х годах общая миграционная тенденция изменилась. Количество выезжающих из Казахстана ежегодно сокращалось, а въезжающих, наоборот, увеличивалось. И это несмотря на те существенные коррективы в миграционной политике, которые были введены в середине 2000-х годов в Российской Федерации. Дело в том, что руководство России, обеспокоенное негативной тенденцией постоянного сокращения населения, приняло решение о разработке специальной программы в этой области. С 2006 года в России стала действовать Государственная программа по содействию переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Также были разработаны соответртвующие региональные программы. Однако эта программа Российской Федерации оказалась, как отмечают эксперты, практически нереализованной: количество переселенцев было в десятки, если не в сотни раз меньшим, чем предполагалось. Русское население заняло сдержанную позицию. Это произошло, помимо других причин, еще и потому, что социально-психологическая ситуация, несмотря на экономический кризис, в странах СНГ в конце 2000-х годов существенно отличалась от той, которая была в 1990-х годах, когда наблюдался пик стихийной межгосударственной миграции. В частности, в Казахстане произошло реальное объединение народа вокруг долгосрочной стратегии, выдвинутой Главой государства. И в условиях экономической интеграции миграционная политика стран Таможенного союза и ЕврАзЭС должна быть скоординирована с учетом взаимовыгодных интересов.

Важным фактором, повлиявшим на улучшение миграционного сальдо в Казахстане, стало возвращение казахов из Монголии, Китая, Ирана, Афганистана, стран СНГ и других. Если накануне независимости численность казахов превышала 50% только в 9 областях страны, то в 1990-х годах рост численности казахов происходит уже в 12 областях. В 2004 году впервые за два последние десятилетия численность приехавших в Казахстан превысила число отъехавших (прибыло 68 тыс. гаеловек, выбыло 65 тыс. человек) - общее миграционное сальдо стало положительным. То есть это свидетельствовало об усилении встречной миграции. При этом из числа прибывающих в Казахстан более 70% составляли казахи, 24% - русские.

Успешная консолидация народа Казахстана, укрепление реальной суверенной государственности способствовали тому, что на протяжении 2000-х годов на государственном уровне постепенно корректировалось прежнее представление об этносах, входящих в состав народа Казахстана, как о внешних «диаспорах».

Идентификационные предпочтения казахстанцев

Социологические опросы 2000-х годов свидетельствуют о динамике в идентификационных предпочтениях казахстанцев. В начале десятилетия предпочтение, как и ранее, отдавалось национальной, этнической идентичности. В частности, на вопрос «Что для вас наиболее существенно?» ответ «Моя национальность» тогда выбирали 35% казахов, 45% русских и 73% представителей других этнических групп. Гражданство в то время (отражающее настроения кризисных 1990-х годов) было значимо для 18% казахов, 21% русских, 22% представителей других этносов. То есть в начале 2000-х годов люди видели определенную гарантию преодоления реальных и возможных трудностей во внутригрупповой солидарности, хотя этническая принадлежность людей не оказывала решающего влияния на их социально-статусное положение.

В 2000-х годах выход Казахстана на путь развития, его устойчивость по отношению к мировому экономическому кризису оказали влияние на приоритеты населения, на динамику идентификационных предпочтений. Примечательно, что при сохранении достаточно высокого уровня этнической идентичности (национальность оставалась значимой для 38% казахов, 34% русских, 31% представителей других этнических групп), во всех национальных группах произошел существенный рост значимости гражданской идентичности. Так, по данным 2009 года, гражданскую идентичность предпочитали 52% казахов, 58% русских, 57% других этносов. Особенно следует отметить резкий, но закономерный рост в 2000-х годах гражданской идентификации среди русских и других этносов, что свидетельствует об укреплении единства Казахстана как государства, как страны.

Казахская диаспора за рубежом. Представители казахской диаспоры являются, с одной стороны, как правило, гражданами страны постоянного проживания, а с другой - составной частью всего казахского народа (в широком смысле): их историческая родина - Казахстан, Великая Степь Евразии. Они придерживаются мусульманской религии, являются тюркоязычным народом, но в силу исторических обстоятельств оказались за пределами родины - в Азии, Европе, Америке. Благодаря традициям кочевнической культуры казахи легко приспосабливаются к новым условиям. Вместе с тем они являются немногочисленными этническими группами, не обладающими в странах проживания политическим влиянием. Общая численность казахской диаспоры за рубежом составляет примерно около 5 млн человек.

Казахи, проживающие в Российской Федерации и являющиеся ее полноправными гражданами (Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Челябинская, Курганская, Омская, Тюменская, Новосибирская области, Алтайский край, Республика Алтай), в Узбекистане (Сырдарьинский, Шыршыкский, Кызылкумский, Мыр-зашольский районы), в КНР (Алтайский, Тарбагатайский, Илийский, Кульджинский, Еренкабыргский, Барколь-Кумылский районы СУАР), по существу, являются не только позднейшей «диаспорой», но и «ирре-дентой», так как проживают на земле своих тюркских предков. Наличие казахских этнических групп в сопредельных странах является существенным фактором внешней политики.

В Российской Федерации, по различным источникам, проживает от 800 тыс. до 1,3 млн казахов (в 22 регионах). Основная часть (70%) проживает в сельской местности. Язык сохранился в местах компактного проживания. Так, проживающие в Калмыкии 5 тыс. казахов стремятся сохранить культуру и язык. Каждый год казахское общество «Земляки» празднует Ора-зу, Курбан айт, Наурыз. Среди казахов в Калмыкии много известных людей, это деятели культуры, здравоохранения, образования, сельского хозяйства. В некоторых сельских школах Калмыкии преподается казахский язык.

В Китае, по данным различных источников, проживает от 1,3 до 2 млн казахов. Это самая большая диаспора соотечественников за рубежом. В Турции казахская диаспора возникла в середине XX века. Их миграционный путь идет с Алтая через Индию. Эту группу диаспоры в Стамбуле называют «алтайские казахи». В 1980 году из Ирана и Афганистана в Турцию переселились казахи, которых называют «афганскими казахами». Численность казахов в Турции, по разным оценкам, колеблется от 10 тыс. до 25 тыс. человек.

Казахи в Монголии

В Монголии численность представителей казахской национальности превышает 100 тыс. человек. Из этой страны произошло массовое возвращение казахов на историческую родину, что обусловлено сложной экономической ситуацией, низким уровнем жизни, неуверенностью в сохранении и развитии национальной культуры и языка. Возвращению казахов способствовало желание получить качественное образование, реализовать жизненные планы. В 1990-х годах в Казахстан из Монголии приехало более 67 тыс. человек, они поселились в Костанайской, Павлодарской, Карагандинской и других областях, часть из них вернулась обратно.

Многочисленная казахская диаспора проживает в Узбекистане. По сведениям известного демографа Макаша Татимова, их количество достигает 2,5 млн, по другим данным - 1,3 млн человек. В 9 областях Узбекистана функционируют национальные культурные центры казахов, около 380 школ с казахским языком обучения. Однако у казахов, проживающих в Узбекистане, есть немало проблем, связанных, прежде всего, с ограниченными возможностями получения качественного образования на казахском языке. Некоторые трудности в получении образования создал и переход Узбекистана на латиницу.

Казахские диаспоры существуют в Иране, Пакистане, а также, в ограниченном количестве, в США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции.

Информационная поддержка казахской диаспоры

В 2000-х годах одним из важных направлений в работе с соотечественниками являлась информационная поддержка казахской диаспоры. Начиная с 1995 года, специально для соотечественников за рубежом выпускались международный еженедельник - «Қазақ елі», с 1998 года - журнал «Алтын бесік». Спутниковый канал «CaspioNet» ведет передачи на казахском, русском и английском языках, в Европе, Центральной Азии, на Среднем Востоке, в Северной Африке. В приграничных районах соседних государств транслируются телепередачи агентства «Хабар» и телеканала «Казахстан». В регионе СНГ осуществляет свою деятельность телеканал «Мир». Информационное агентство «Қазақпарат» распространяет новости в десятках стран мира.

В ряде стран функционируют национально-культурные центры казахов. С Казахстаном сотрудничают казахские национально-культурные центры Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, а также Турции, Великобритании, Германии. Казахские национально-культурные центры есть во всех приграничных районах России (от Астраханской области на западе до Республики Алтай на востоке), в городах Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, а также в Татарстане, Башкирии, Якутии и Калмыкии. В таких странах, как Австрия, Швеция, Венгрия, Украина действуют малые культурные центры казахов. У казахов, проживающих в России, Китае, Турции и странах Европы, есть возможность заниматься предпринимательской деятельностью в Казахстане. Всемирное сообщество казахов накопило определенный опыт в работе с соотечественниками.

Государство и общество оказывают существенную поддержку казахским диаспорам. И это необходимо, так как казахи за рубежом - это немаловажный фактор связи с миром, фактор влияния и распространения казахской культуры и в то же время большой резерв для миграции на историческую Родину.

Поддержка оралманов. Государственная программа «Нұрлы кош». Первая государственная программа поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в 1996 году. Важным этапом стала Государственная программа поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на 2005-2007 годы, объем финансирования по которой составил более 1,7 млн тенге.

Из года в год увеличивалась квота для оралманов: в 2000 году утверждены квоты для 500 семей, 2002 году - 2,6 тыс. семей, 2003 году - 5 тыс. семей, 2004 году - 10 тыс. семей. В процентном соотношении по странам СНГ число прибывавших в середине 2000-х годов из Узбекистана составило около 70%, из России - 20%, из дальнего зарубежья: Китая - 57%, Монголии - 31%, Германии - 6%. Доля казахов в общей численности переселившихся составляла 79%. С 1991 по 2007 год в Казахстан прибыло 166 тыс. семей оралманов (651 тыс. человек), из которых официально принятой, согласно установленным иммиграционным квотам, была признана каждая вторая семья.

В 2005-2008 годах были предусмотрены миграционные квоты для оралманов по 15 тысяч семей ежегодно. Росло количество молодых казахов, желающих получить образование в Казахстане. В ряде вузов республики функционировали подготовительные отделения для представителей казахских диаспор и оралманов. В 2009 году квота оралманам была увеличена до 20 тыс. семей. По поручению Президента Министерством труда и социальной защиты населения в декабре 2008 года была подготовлена программа «Нұрлы кош». Ее главная цель состояла в переселении возвратившихся на родину людей, в создании им надлежащих условий для жизни.

Наряду с позитивными сторонами возвращения оралманов на историческую родину существовали проблемы в их социально-экономической, правовой и социокультурной адаптации. В частности: невозможность самостоятельного выбора места жительства и получения імикрокредитов; отсутствие доступа к владению земельными участками, скотом; игнорирование права отсрочки молодым оралманам от призыва в армию; неоднозначное отношение населения. Нередко оралманы не могли приспособиться к климату тех мест, куда их направляли, или им не удавалось найти для себя работу: особенно это касается казахов из Ирана и Афганистана, которые были воспитаны в иной культурной среде. Не все оралманы были удовлетворены условиями жизни, многие не имели своего жилья и работы. Это породило явление вторичной иммиграции внутри страны. Были случаи возвращения оралманов на прежние места жительства - в Монголию, Россию, Узбекистан.

Первый Всемирный курултай казахов.

Первый Всемирный курултай казахов. 29 сентября 1992 года в г. Алматы. В работе съезда приняли участие казахи из Турции, Германии, Франции, России, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Швеции, Норвегии и других стран. В Казахстан прибыло 750 делегатов из 33 государств мира. В проведении съезда активное участие приняли представители всех областей республики. Заседание открыл председатель оргкомитета, заместитель Премьер-министра Мырзатай Жолдасбеков. Были обсуждены вопросы создания всемирного сообщества казахов, его устава и руководящих органов. Председателем Всемирного сообщества казахов был избран Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Первый секретарь Союза писателей Казахстана, писатель Калдарбек Найманбаев стал первым заместителем председателя, Далелхан Жаналтай, Мырзатай Жолдасбеков, Алтынбек Сарсенбаев - членами президиума.

Основной целью Всемирного курултая казахов явилось культурное воссоединение казахов мира. Всемирный курултай не был одноактным  событием. В рамках съезда был проведен ряд мероприятий республиканского масштаба: экскурсия делегатов в священные и исторические места Казахстана (г. Туркестан - духовный центр Казахстана, горы Улытау - место единения трех казахских жузов). Были проведены культурные мероприятия, которые наиболее полно отразили самобытность культуры казахского народа. Единым стержнем стала пропаганда языка, обычаев, традиций, фольклора казахского народа. В рамках съезда были проведены научно-практические конференции, в которых приняли участие видные ученые. В докладах поднимались актуальные проблемы языка, истории и культуры казахов.

событием. В рамках съезда был проведен ряд мероприятий республиканского масштаба: экскурсия делегатов в священные и исторические места Казахстана (г. Туркестан - духовный центр Казахстана, горы Улытау - место единения трех казахских жузов). Были проведены культурные мероприятия, которые наиболее полно отразили самобытность культуры казахского народа. Единым стержнем стала пропаганда языка, обычаев, традиций, фольклора казахского народа. В рамках съезда были проведены научно-практические конференции, в которых приняли участие видные ученые. В докладах поднимались актуальные проблемы языка, истории и культуры казахов.

Всемирный курултай казахов стал Не просто праздником духовного единения: в ходе проведения конгресса были обсуждены проблемы [социальной защиты, а также статуса казахского языка. Были рассмотрены важные документы: обращение к народу Казахстана, казахам всего мира, устав Всемирного центра по изучению проблем казахской [диаспоры. По решению съезда было образовано Всемирное сообщество казахов. Общество «Казахстан», занимающееся с 1976 года налаживанием культурных связей с соотечественниками за рубежом, в 1993 году объединилось со Всемирным сообществом казахов.

Второй Всемирный курултай казахов состоялся в октябре 2002 года в священном г. Туркестане. На него собрались около 400 казахов со всего мира.

Третий Всемирный съезд казахов прошел в сентябре 2005 года в г. Астане - столице независимого Казахстана. В его работе участвовали представители 32 стран. На имя Главы государства от имени Всемирного сообщества казахов поступила поздравительная телеграмма, в которой говорилось, что свыше 5 млн соотечественников считают Н.А. Назарбаева не только Президентом Республики Казахстан, но и лидером казахов всего мира. В ходе работы третьего съезда прошли круглые столы с общей тематикой «Площадка диалога», были обсуждены проблемы культуры и информации, образования, миграции и бизнеса. Состоялся плодотворный диалог депутатов Парламента, руководителей министерств с зарубежными соотечественниками.

Знаковым событием в общественно-политической жизни страны стало проведение в мае 2011 года четвертого Всемирного Курултая казахов. В отличие от других трех курултаев на четвертый Курултай казахов была приглашена молодежь, лидеры молодежных организаций, студенческих объединений из разных стран.

На этот форум съехались представители казахской национальности из 35 зарубежных стран и Казахстана. Из них, зарубежных гостей - 358 человек.

В числе делегатов - представители творческой, научной и педагогической интеллигенции, бизнеса, спорта, государственных и общественных организаций, средств массовой информации. Среди делегатов - экс-министр Чехии Жамила Стегликова, экс-министр экономического развития Чувашии, ныне доцент Чебоксарского вуза Гульмира Тагаевна Акимова, вице-министр образования, науки и культуры Монголии Чоной Куланда, профессор из Москвы Найля Ермухановна Бекмахано- ва, доктора технических наук Даулет Мухамеджанов и Аскар Даулетов, чемпион Ирана по армреслингу Жусип Шадкам и многие другие.

Среди казахстанских делегатов - академики Национальной Академии наук Республики Казахстан М. Журинов, У. Айтбай, С. Кирабаев,

А. Бейсснова, Т. Шарманов, К. Байпаков, лауреаты Государственной премии Т. Молдағалиев, М. Айтхожина, А. Оразақын, А. Әшімов, Т. Әбдік, Е. Ұлықбек, М. Жүнісова, народная артистка Казахстана Б. Тулегенова, народный артист Казахстана, «Қазақстанның Еңбек Ері» Е. Рахмадиев и др.

60 процентов делегатов Курултая приходится на молодежь. В ее рядах учащиеся, студенты, магистранты, спортсмены Германии, Швеции, Австрии, Голландии, Норвегии, Великобритании, Монголии, Турции, России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Ваше имя:

Ваш email: